生活習慣病(せいかつしゅうかんびょう)とは、日々の生活習慣、特に食生活、運動習慣、喫煙、飲酒などの生活の仕方が影響して発症する病気のことを指します。

がん(悪性新生物)、心疾患(狭心症や心筋梗塞などの心臓病)、脳血管疾患(脳梗塞やくも膜下出血などの脳の病)などの病気が含まれます。もちろんこれらの疾患は生活習慣だけでなく、遺伝的・社会的要因も発症に関わってきます。以前は成人病と言われていた「がん、脳卒中、心臓病」の三大疾病を生活習慣という要素に注目して定義しなおしたものになりますので、「三大生活習慣病」は「がん、脳卒中、心臓病」を示すということになります。

生活習慣病に関係する疾患として代表的なものは糖尿病、脂質異常症、高血圧が挙げられます。これらの疾患は生活習慣と関係しますが、遺伝的な要素も関係しています。下記にそれぞれのお話をします。

糖尿病、脂質異常症、高血圧の怖いところは多くの場合で無症状であるということです。無症状ではあるものの生活習慣病のリスクとなるため、早期発見や予防が重要となってきます。

これらの予防や早期発見のためには、特定健診やがん検診を受けることが欠かせません。健診と検診は同じ読み方ですが、健診は健康であることを確認する検査であり、検診は特定の病気の発見を目的とするものになります。

糖尿病

日本でも糖尿病は増加しており、40歳以上では3人に1人が糖尿病か糖尿病予備軍と言われています。

厚生労働省の令和5年(2023)「国民健康・栄養調査」の結果による「糖尿病に関する状況」では「糖尿病が強く疑われる者」の割合は男性16.8%、女性8.9%と報告されました。

日本人を対象とした調査で、糖尿病の人は脳卒中の発症リスクが2~3倍高いことが示されています。また、心筋梗塞や狭心症などの「虚血性心疾患」を発症する危険性が約3倍も高いと言われ、糖尿病患者の約9人に1人が心血管疾患で亡くなっていると報告されています。糖尿病がある方は心筋梗塞や狭心症の症状が非典型的である場合、無症状である場合も多く、発見の遅れが死因の多さにも繋がっています。

また、糖尿病がある方はがんの発症リスクが20-30%程度増加するとされています。インスリンや高血糖のストレスががんの発症に関与しているのではないかと報告されており、適切な血糖管理ががん発症の予防にも重要である可能性を示しています。

糖尿病に関しては血糖値・HbA1cの測定によって概ね診断が可能で、当院では院内の迅速検査で対応しています。

脂質異常症

以前は高脂血症と言われていましたが、中性脂肪が高い・LDL(悪玉コレステロール値)が高い・HDL(善玉コレステロール値が低い)の3つを総称して脂質異常症という定義になりました。脂質異常症と脳卒中の関係ですが、過去の報告としては総コレステロール値が高いと脳卒中の発症リスクが約2倍になり、LDLが140mg/dlを越えると心疾患の発症が約2倍になると報告されています。

循環器内科医の経験からすると、若い方で狭心症や心筋梗塞を発症する方は多くのケースで高LDL血症を認めるため、特に高LDL血症に関しては早期からの治療薬の導入が望ましいと考えます。35歳で急性心筋梗塞を発症した方は家族性の高コレステロール血症があり、入院時にはLDL 245でした。その後内服薬・注射薬を導入し、現在はLDL 50前後を保てております。

脂質異常症とがんに関しては明らかな因果関係は報告されていませんが、高LDL血症が大腸がんの発症リスクを増加させたという報告はあります。総コレステロール値が低いとがんの発生リスクが上がるという話題も以前ありましたが、がんの発症に伴い総コレステロール値が低くなっていたことが関与しているとされており、がんの発症を防ぐために総コレステロールが下がるのを防ぐということはありません。

高血圧

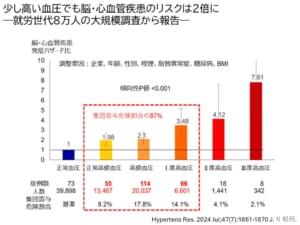

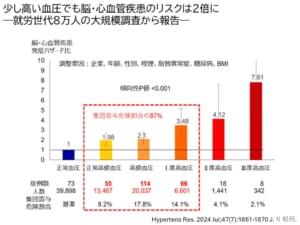

高血圧は少し高い程度(収縮期血圧120-129mmHgかつ拡張期血圧80mmHg未満)の段階から脳卒中、心臓病の発症リスクが約2倍になると報告されました。ちなみにⅠ度高血圧(収縮期血圧135-144mmHgかつ/または拡張期血圧85-89mmHg)の段階では3.5倍です。がんと高血圧に関しては明らかな因果関係は示されていませんが、高血圧の方で大腸癌が増加したという報告はあります。高血圧がある方は飲酒や喫煙などの生活習慣をお持ちの方も多いので、高血圧がある方のがんの発症に関しては複合的な要因が関わっているというのが最近の見解です。

生活習慣病管理料とは?

生活習慣病で通院されている方は明細に「生活習慣病管理料」というものがあると思います。

上に述べたように高血圧は脳卒中の発症リスクを増加させます。つまり裏を返せば高血圧の管理を行う、医師が適切な指導管理を行うことで脳卒中のリスクを減少させることが出来るということになります。

生活習慣病管理料は医師の指導管理の価値を診療報酬という形で示したものといえるでしょう。

生活習慣病管理料の算定に必要な療養計画書は、厚生労働省からひな型が公開されており、体重や血圧・HbA1cの目標値、食事/運動療法の内容や血液検査結果を記載します。4か月毎に療養経過を達成できているかどうかを確認し、療養計画書を更新しながら診療を行っていきます。目標を達成できているかどうかを確認することによって目標意識を持って生活習慣病の管理を行っていくことが可能になります。

監修:Myクリニック 本多内科医院 院長 本多洋介

ご質問などありましたら下記の方法でお問い合わせください。

TEL 045-755-3039

✉ mychondaiin@gmail.com

この機会に下記の当院公式LINEもご登録ください。

ワクチンの予約に使用できる他、今後多方面での展開を考えております。